研究室ニュース | 名古屋工業大学 小野研究室

日本化学会第106春季年会 (2026)が2026年3月17日(火)~20日(金)に日本大学 理工学部 船橋キャンパスで開催されます。当研究室から、肥田野優子さんが口頭発表、許 嘉陽 君がポスター発表を行います。ぜひ各講演にお立ち寄りください。https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/csj106th

日本化学会第106春季年会 (2026)(2026年3月17-20日)予定

3月19日(木) 15:55-17:25 P2-3vn-37

許 嘉陽 :アルキル側鎖工学に基づくビ(ジオキサボリニン)誘導体の固体光物性

3月20日(金) 9:30-9:40 E1121-4am-04

肥田野優子:キナクリドンキノン誘導体の光反応機構の解明と光プリントインクの開発

2025年11月8-9日に第56回中部化学関係学協会支部連合秋季大会が開催されました。

当研究室の進捗を特別討論会で発表しました。ご参加ありがとうございました。

B-7) 機能性色材の動向 (色材協会)

支部長 河野 芳海(静岡大学), 担当者 窪田 裕大・ 船曳 一正(岐阜大学)

主旨:色材は着色目的にとどまらず、さまざまな用途に活用されており、こうした色材は「機能性色材」と呼ばれる。機能性色材は、オプトエレクトロニクスやバイオメディカルなど多岐にわたる分野で応用され、私たちの生活に欠かせない存在となっている。本討論会では、機能性色材の分野で活躍されている方々を招いた招待講演に加え、色材に関する幅広いテーマで一般講演を募集する。講演と討論を通じて、本領域のさらなる発展を促進することを目的とする。

キーワード:π共役、色素、近赤外、吸収、発光、ラジカル

招待講演

(1) 前田 壮志(大阪公立大学大学院)

「近赤外光吸収色素の新展開 ~中間ジラジカル性の発現を通して~」

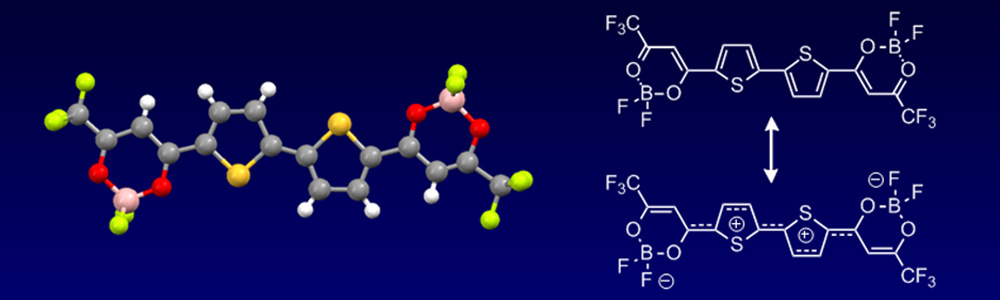

(2)小野 克彦(名古屋工業大学大学院)

「有機ホウ素化合物の機能に着目した色材開発への挑戦」

第35回基礎有機化学討論会が2025年9月9-11日に名古屋大学で開催されました。当研究室からは、犬飼君と川井君がポスターセッションで成果を発表しました!

犬飼風雅

新規ビス(ホウ素ケトイミン)誘導体の設計・合成とその集光・発光挙動の解明

川井浩暉

ハロゲン–π相互作用に着目したγ-ハロゲン化β-ジケトネートBF2錯体の固体物性

発表終了後の犬飼君(左)と川井君(右)

小島杏介君と千田峻也君の研究論文がThe Journal of Organic Chemistryに掲載されました。

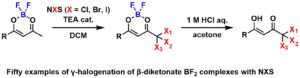

“Regioselective Halogenation at the Position of Diketones Using Their BF2 Complexes”

K. Kojima, S. Senda, K. Ono, J. Org. Chem. 2025, 90, 9809–9818. Link

β-ジケトンのγ-メチル基に対する位置選択的ハロゲン化は、それらのBF2錯体を用いることで達成された。γ-ハロゲン化は、ジクロロメタン中で触媒量のトリエチルアミン存在下、N-ハロスクシンイミド(NXS)を用いて行われた。これらの反応により、NXSの反応性およびBF2錯体の構造に応じて、モノ、ジ、トリハロゲン化化合物の一連の生成物が得られた。反応生成物の加水分解により、金属錯体のリガンドや機能性材料の重要な中間体として利用可能なγ-ハロゲン化β-ジケトンが得られた。

β-ジケトンのγ-メチル基に対する位置選択的ハロゲン化は、それらのBF2錯体を用いることで達成された。γ-ハロゲン化は、ジクロロメタン中で触媒量のトリエチルアミン存在下、N-ハロスクシンイミド(NXS)を用いて行われた。これらの反応により、NXSの反応性およびBF2錯体の構造に応じて、モノ、ジ、トリハロゲン化化合物の一連の生成物が得られた。反応生成物の加水分解により、金属錯体のリガンドや機能性材料の重要な中間体として利用可能なγ-ハロゲン化β-ジケトンが得られた。

Regioselective halogenation of β-diketones at the γ-methyl groups was achieved by using their BF2 complexes. γ-Halogenation was performed using N-halosuccinimide (NXS) in dichloromethane with catalytic triethylamine. These reactions produced a series of mono-, di-, and trihalogenated compounds depending on the NXS reactivity and the BF2 complex structure. Hydrolysis of the reaction products afforded γ-halogenated β-diketones, which can be used as metal ligands and key compounds in functional materials.

犬飼風雅 君・川井浩暉 君・千田峻也 君が日本化学会 第105春季年会 (2025)でポスター発表を行いました。

日本化学会 第105春季年会 (2025)

発表日時:2025年3⽉26⽇(水) 13:00 ~ 14:30

開催場所:関西大学 千里山キャンパス

[PB]-1pm-01 千田 峻也・小島 杏介・小野 克彦「BF2錯体により活性化されたメチル基のハロゲン化反応」

[PB]-1pm-02 川井 浩暉 ・小島 杏介・小野 克彦「γ-ハロゲン化β-ジケトネートBF2錯体の固体物性」

[PB]-1pm-03 犬飼 風雅・小野 克彦「ビス(ホウ素ケトイミン)誘導体によるAIEとFRETに関する研究」

小野研究室からはつぎの学生が社会人としての門出を迎えました。

小野研究室からはつぎの学生が社会人としての門出を迎えました。

中野謙信:株式会社デンソー

渡邉晃毅:株式会社アイシン

荒木 迅:住友理工株式会社

高田圭吾:三菱自動車工業株式会社

今後の活躍を祈願しています!

中野謙信君、犬飼風雅君、川井浩暉君が第55回中部化学関係学協会支部連合秋季大会で成果発表を行いました。たくさんのご来場ありがとうございました!

第55回中部化学関係学協会支部連合秋季大会

発表日:2024年11⽉2,3⽇

開催場所:名古屋工業大学

11月2日(土)

13:40-15:10 1P234(ポスター発表)

γ-ハロゲン化β-ジケトネートBF2錯体のメカノクロミズム特性に関する研究

川井 浩暉・小島 杏介・小野 克彦

14:10-14:25 1G11(口頭発表)

3次元構造を有する有機ホウ素化合物とその光増感作用に関する研究

中野 賢信・小野 克彦

11月3日(日)

15:00-16:30 2P242(ポスター発表)

ビス(ホウ素ケトイミン)誘導体を用いた発光性分子集合体の研究

犬飼 風雅・小野 克彦

中野謙信君が日本化学会 第104春季年会 (2024)でポスター発表を行いました。

中野謙信君が日本化学会 第104春季年会 (2024)でポスター発表を行いました。

日本化学会 第104春季年会 (2024)

発表日:2024年3⽉18⽇(月) 10:00 ~ 11:30

開催場所:日本大学 理工学部

[P2-1am-41]

Synthesis of Three-Dimensional Organic Boron Compounds with Unique Structure

(特異な三次元構造をもつ有機ホウ素化合物の開発)

○Kenshin Nakano, Katsuhiko Ono

Key words︓Organoboron Compound, β-diketone, Three-Dimensional Structure, J-aggregation, Organic Photovoltaics

小林寛法君が第1著者として作成した研究論文がAsian Journal of Organic Chemistryに掲載されました。

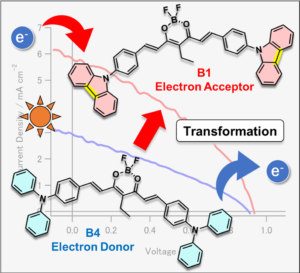

“Dioxaborin Compounds with Terminal Carbazole Groups: Enhancing Electron Acceptor in Organic Photovoltaics”

H. Kobayashi, S. Izawa, C. Kitamura, M. Hiramoto, K. Ono, Asian J. Org. Chem. 2023, 12, ajoc.202300377. Link

The transformation of an electron donor into an electron acceptor in organic photovoltaics was achieved. A triphenylamine-based dioxaborin compound functioned as an electron donor and a new carbazole-based compound functioned as an electron acceptor. This research strategy is useful for the development of nonfullerene acceptor materials.

The transformation of an electron donor into an electron acceptor in organic photovoltaics was achieved. A triphenylamine-based dioxaborin compound functioned as an electron donor and a new carbazole-based compound functioned as an electron acceptor. This research strategy is useful for the development of nonfullerene acceptor materials.

有機薄膜太陽電池において、電子供与体から電子受容体への変換が達成された。トリフェニルアミン系ジオキサボリン化合物が電子供与体として機能し、新規カルバゾール系化合物が電子受容体として機能した。この研究戦略は、非フラーレンアクセプター材料の開発に有用である。

エフエム愛知の「中電シーティーアイ Welcome Generation」に小野研メンバーが出演しました。

このラジオは、パーソナリティの重田優平さんが中部エリアの大学に訪問して、 情報や工学の分野を中心に研究を行い、 様々な事にチャレンジしている学生にインタビューをするという企画です。

今回、名古屋工業大学から小野研が選ばれました!

そこで、研究室を代表して、小嶋洋平くん・福岡泰地くん・小島杏介くんがインタビュー取材を受けました。約1時間ほどの収録時間でしたが、放送ではどのような30分になっているかとてもワクワクしています。

4月28日(木)20:30-21:00にエフエム愛知で放送されました。インタビュー取材時を思い出しながら、フムフムと聞き入りました。さすがプロだなと思いました。

番組WEBサイト - https://fma.co.jp/f/prg/welcomegeneration/?y=2022&m=4